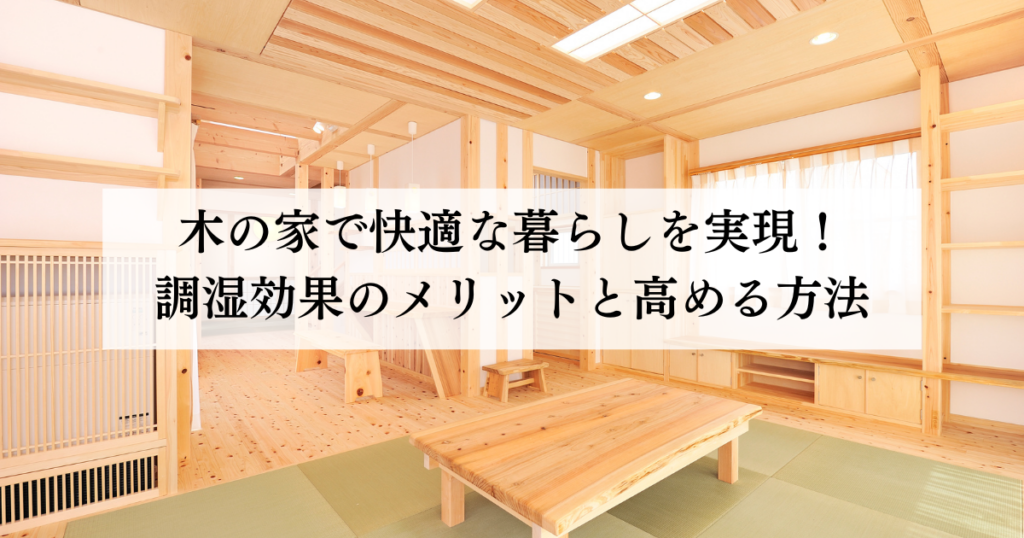

木の家の調湿効果を考えている方は、調湿効果という魅力的な側面に注目していることでしょう。

快適な住まいを実現するために、木の家の調湿効果について、そのメカニズムから具体的なメリット、効果を高める方法まで、分かりやすく解説します。

木の家の調湿効果

木材の吸放湿作用で湿度を調整

木の家は、木材が持つ優れた吸放湿作用によって、室内の湿度を自然に調整します。

木材は湿度が高い時には空気中の水分を吸着し、低い時には蓄えた水分を放出することで、常に快適な湿度を保とうとする性質を持っているのです。

この作用により、夏場のジメジメとした不快感や冬場の乾燥による肌の乾燥や喉の痛みを軽減する効果が期待できます。

さらに、日本の高温多湿の気候においては、この自然な調湿機能は大きなメリットとなります。

具体的な数値としては、木材の種類や厚さ、周囲の温度や湿度などによって異なりますが、一般的に1立方メートルあたり数リットルの水分を吸放湿できると言われています。

また、木材の吸放湿作用はゆっくりと行われるため、急激な湿度変化を防ぎ、安定した室内環境を保つことにも貢献します。

快適な室内環境を実現

木材の吸放湿作用による湿度調整は、単に湿度をコントロールするだけでなく、室温の安定にも繋がります。

湿度が高い状態では気化熱によって室温が下がり、低い状態では蒸発熱によって室温が上昇するのです。

そのため、木の家では夏は涼しく冬は暖かいという快適な室内環境を実現できます。

また、これは冷暖房機器への依存度を低減し、省エネルギーにも貢献します。

例えば、同じ気温でも湿度が高いと不快に感じますが、木の家の調湿効果によって湿度が最適に保たれることで、体感温度が快適に感じられるようになります。

加えて、木材そのものが持つ断熱性も相まって、より快適な室内環境が実現すると言えるでしょう。

結露やカビの発生を抑制

高湿度状態は結露やカビの発生を招きやすい環境です。

しかし、木の家の調湿効果によって室内の湿度が適切に保たれることで、結露やカビの発生を抑制することができます。

結露は建物の腐食や健康被害の原因となるため、その発生を抑制することは非常に重要です。

一方、カビはアレルギーの原因となるだけでなく、建物の寿命を縮める可能性もあります。

したがって、木の家の調湿効果はこれらの問題を軽減し、健康的な住まいを実現する上で大きな役割を果たすといえます。

調湿効果で得られるメリットは?

夏は涼しく冬は暖かい

前述の通り、木材の吸放湿作用は、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を実現します。

これは気化熱と蒸発熱による効果に加え、木材自体の断熱性も関係しているのです。

木材はコンクリートや金属に比べて熱伝導率が低いため、室温の変化を緩やかにします。

これにより、夏は涼しく冬は暖かく過ごせるだけでなく、冷暖房の効率も向上します。

例えば、真夏の炎天下でも、木の家の中はコンクリート造りの家よりも体感温度が低く感じられるでしょう。

さらに、冬場は室内の暖かさを長く保つことができるため、暖房費の節約にも繋がります。

光熱費の節約になる

木の家の調湿効果によって、冷暖房の効率が向上するため、光熱費の節約に繋がります。

室温が安定しているため、冷暖房機器を長時間稼働させる必要がなくなり、電気代やガス代を削減することが可能です。

これは家計への負担を軽減する大きなメリットと言えるでしょう。

具体的な節約額は家の構造や地域、生活スタイルによって異なりますが、年間数万円から数十万円の節約効果が期待できるケースもあります。

また、省エネルギーは地球環境保護の観点からも重要です。

健康的な暮らしを送れる

木の家の調湿効果は、健康的な暮らしにも貢献します。

適切な湿度が保たれた室内環境は、乾燥による肌や喉の不調や、高湿度によるカビやダニの発生を抑制し、アレルギー症状の緩和にも繋がります。

特に、小さなお子さんや高齢者など、健康に配慮が必要な方にとって、木の家は最適な住環境と言えるでしょう。

さらに、木材から放出されるフィトンチッドには、リラックス効果や抗菌効果もあると言われています。

アレルギー症状の緩和に繋がる

木材は、アレルギーの原因となるダニやカビの繁殖を抑える効果があります。

また、木材から放出されるフィトンチッドと呼ばれる成分には、リラックス効果や抗菌効果があると言われています。

これらの効果によって、アレルギー症状の緩和に繋がることが期待できます。

具体的な効果は個人差がありますが、アレルギー症状に悩まされている方にとって、木の家は快適な住環境を提供できる可能性があります。

さらに、木の香りは心を落ち着かせ、リラックス効果をもたらすとも考えられています。

木材の種類による調湿効果の違いは?

針葉樹と広葉樹で効果が異なる

木材の種類によっても調湿効果は異なります。

一般的に、針葉樹よりも広葉樹の方が吸放湿能力が高いと言われています。

これは木材の細胞構造の違いによるものです。

広葉樹は針葉樹に比べて細胞壁が厚く、水分を蓄える能力が高いのです。

ただし、針葉樹も十分な調湿効果を発揮します。

そのため、価格や耐久性なども考慮する必要があります。

さらに、樹種によって香りや木目も異なるため、好みに合わせて選ぶことも重要です。

木材の密度も関係する

木材の密度も調湿効果に影響を与えます。

密度が高い木材ほど水分を蓄える能力が高い傾向があります。

しかし、密度が高すぎると吸放湿スピードが遅くなる可能性もあります。

そのため、最適な密度の木材を選ぶことが重要です。

また、密度は木材の強度にも関係するため、構造材として使用する場合は、強度も考慮する必要があります。

さらに、木材の乾燥方法によっても密度が変化するため、適切に乾燥された木材を選ぶことが大切です。

木の家の調湿効果を高める方法は?

適切な換気を確保する

木の家の調湿効果を最大限に発揮させるためには、適切な換気が不可欠です。

換気によって室内の空気を入れ替え、常に新鮮な空気を取り込むことで、木材の吸放湿作用がスムーズに行われます。

適切な換気を確保するために、換気扇や窓の開閉を効果的に活用しましょう。

また、自然換気を利用することも有効です。

さらに、計画換気システムを導入することで、より効率的な換気が可能になります。

壁や床に木材を多く使う

壁や床に木材を多く使用することで、調湿効果を高めることができます。

木材の表面積を増やすことで、空気中の水分をより多く吸放湿できるようになります。

特に、無垢材を使用することで効果的です。

また、天井にも木材を使用することで、より効果を高めることができます。

さらに、木材を内装材としてだけでなく、構造材としても使用することで、建物の調湿性能を向上させることができます。

無垢材の使用が効果的

無垢材は合板などに比べて吸放湿能力が高いです。

これは無垢材が木材の細胞構造をそのまま保っているためです。

そのため、木の家の調湿効果を高めるためには、無垢材を使用することが効果的です。

また、無垢材は調湿効果だけでなく、見た目や肌触りも優れているため、快適な室内環境を実現する上で重要な役割を果たします。

さらに、無垢材は経年変化を楽しむこともできるため、長く愛着を持って住まうことができます。

調湿効果とエアコンの併用は効果的?

エアコンの効率を高める

木の家の調湿効果とエアコンを併用することで、エアコンの効率を高めることができます。

室内の湿度が適切に保たれているため、エアコンの除湿機能をあまり使用しなくても済む場合があり、省エネルギーに繋がります。

また、設定温度を高く設定しても快適に過ごせるため、冷房効率が向上します。

さらに、冬場は加湿器の使用頻度を減らすことができるため、暖房効率も向上します。

より快適な空間を作る

調湿効果によって快適な湿度が保たれた室内に、エアコンで最適な温度を保つことで、より快適な空間を作ることができます。

湿度と温度の両方が適切に保たれた空間は、過ごしやすいだけでなく、健康にも良い影響を与えます。

また、空気清浄機と併用することで、よりクリーンな空気環境を実現することも可能です。

さらに、間接照明などを活用することで、リラックスできる空間を演出することもできます。

省エネ効果を高める

エアコンの効率向上と快適な空間の維持によって、結果として省エネ効果を高めることができます。

これは光熱費の削減に繋がり、経済的なメリットにもなります。

また、省エネルギーは地球環境保護にも貢献するため、持続可能な社会の実現にも繋がります。

さらに、太陽光発電システムなどを導入することで、より環境に配慮した暮らしを実現することも可能です。

まとめ

木の家の調湿効果は、木材の吸放湿作用によるもので、夏は涼しく冬は暖かく、健康的な室内環境を実現する上で大きな役割を果たします。

木材の種類や密度、換気方法などによって効果は異なり、エアコンとの併用も省エネに繋がります。

快適な住まいを実現するためには、これらの点を考慮して、適切な設計と施工を行うことが重要です。

また、定期的なメンテナンスを行うことで、木の家の調湿効果を長く維持することができます。